Muñoz Accardi, Angel

Constatando algunos hechos

¿Qué fenómeno, aparentemente inexplicable por la vía del sentido común, hace que las estudiantinas capturen la emocionalidad del espectador más que otras manifestaciones culturales?. Es un hecho público y notorio que las estudiantinas como manifestación cultural, sea en el escenario, en la calle o en la nocturna serenata bajo un balcón, movilizan las fibras espirituales del espectador.

En general, desde el punto de vista musical y literario, si bien las construcciones armónicas y los textos con que las estudiantinas trabajan son muchas veces sencillas, sin embargo algo "mágico" genera en el espectador que se expone a ellas cautivándoles su atención.

Intentemos una explicación.

Desde un punto de vista histórico, vivimos en un período del desarrollo de la humanidad caracterizado por el tránsito de una sociedad industrial moderna a un estado de posmodernidad. Tres atributos esenciales tipifican esta fase de cambio de un estado a otro.

Fuente: Ronda La Tuna

Seguir leyendo...

García-Huidobro, Cecilia

Había una vez identidad

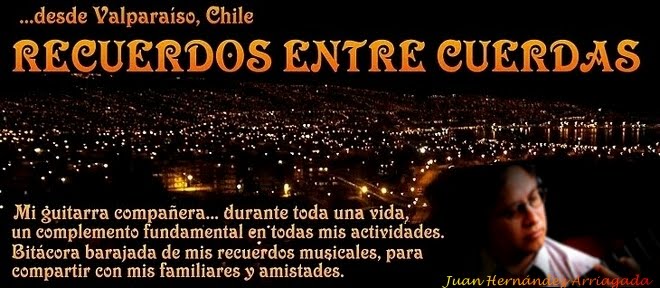

En lo alto de un cerro de Valparaíso conversamos con Juan Hernández, director del cuarteto de guitarras Diapasón Porteño, sobre esta manifestación basada en la suma de las cuerdas más fundamentales de la canción chilena. Las influencias, hitos y exponentes de una tradición de la música popular criolla que brilló en radios y escenarios, conformando una escena indisolublemente ligada a la extinguida bohemia nocturna y sus emblemáticos locales.

En lo alto de un cerro de Valparaíso conversamos con Juan Hernández, director del cuarteto de guitarras Diapasón Porteño, sobre esta manifestación basada en la suma de las cuerdas más fundamentales de la canción chilena. Las influencias, hitos y exponentes de una tradición de la música popular criolla que brilló en radios y escenarios, conformando una escena indisolublemente ligada a la extinguida bohemia nocturna y sus emblemáticos locales.

Un largo camino debió recorrer Juan Hernández para arribar a aquello que más lo conmueve: la guitarra popular chilena tocada grupalmente. Formado de manera autodidacta, partiendo por su madre, que le enseñó los primeros acordes para interpretar viejas tonadas, el Director del grupo Diapasón Porteño se transformó, sobre la base de su talento y pasión, y gracias a los maestros, cancioneros y experiencias, en un virtuoso ejecutante y profundo conocedor del instrumento central de la canción chilena. A través de los años, ha reunido una impresionante colección de vinilos que da cuenta de las glorias, mitos y verdades de la guitarra en la música popular criolla. "Lo que sé de música, lo aprendí de la revista El Musiquero, que fue de enorme ayuda para quienes no teníamos la posibilidad de formarnos profesional y académicamente".

Fuente: www.lonuestro.cl

Seguir leyendo...

Cárdenas Alvarez, Renato

1

CHILOE es un cosmo de mundos que se han integrado y desintegrado a través del tiempo. La conquista del látigo y de la cruz impuso en este continente la visión de occidente cristiano, pero factores propios del aislamiento geográfico y de la resistencia de las culturas nativas, arrojan hasta nuestros días supervivencias de una experiencia milenaria.

En muchos aspectos se advierte esta indianización de las culturas europeas y la españolización de las expresiones nativas en un empalme sincrético.

No es tan evidente, en nuestro medio, este encuentro en la música, el canto y la danza. Aquí más bien la voz es española. La supervivencia mapuche es mínima, expresada en algunas escalas tonales que, subversivamente se introducen en el molde europeo con que se ha estructurado nuestra música popular y folklórica.

Fuente: www.sitmuch.cl

Seguir leyendo...

Menanteau, Alvaro

En el contexto del enfrentamiento entre lo propio y lo ajeno, lo más creativo en los últimos 30 años ha sido la fusión de cierta música tradicional chilena (tonada, huayno, mapuche) con el rock, el jazz y otras músicas latinoamericanas.

El enfrentamiento entre lo propio y lo ajeno es una constante de la cultura latinoamericana. Desde fines de los años '20 hubo en Chile música popular difundida masivamente por radioemisoras y sellos grabadores, la cual tempranamente se dividió en repertorio local y extranjero.

El repertorio local, denominado "música típica", consistió en una estilización de nuestro folclor y se definió a partir del formato establecido por Los Cuatro Huasos en 1927, y Los Huasos Quincheros (1937). La música típica se basó principalmente en la tonada y la cueca de la zona central de nuestro país, es decir, de la zona patronal y latifundista de Chile. Para sus adeptos, la chilenidad radicaba en esas manifestaciones folclóricas, en desmedro de la música altiplánica y mapuche. A principio de los '60 esta modalidad evolucionó hacia el neofolclor, con un repertorio similar al anterior, pero con arreglos más elaborados.

Fuente: Diario La Tercera

Seguir leyendo...

Minoletti S., Guido

Con los conquistadores llegó a América la música coral que se cultivaba en Europa durante el siglo XVI. Se trataba principalmente de música ligada a las ceremonias litúrgicas de la Iglesia, y que incluía tanto el "canto llano", que conocemos hoy como "canto gregoriano", como el "canto de órgano", como le llamaban los españoles a la polifonía vocal. Para esto se formaron coros en los que participaban también indígenas a quienes se les había enseñado a cantar y leer música. Los repertorios corales de las catedrales de España, especialmente de las de Sevilla y Toledo, llegaban con rapidez a México desde donde se difundían hacia las demás ciudades del continente. En algunos lugares como Bogotá, Lima, La Plata, Cuzco, Quito y, desde luego, México, la música coral religiosa alcanzó un alto grado de esplendor.

En nuestro Reino de Chile se cultivó también este tipo de actividad coral, pero en forma mucho más modesta. Hay algunos testimonios escritos que nos hablan, ya en el siglo XVI, de oficios divinos celebrados con canto llano y polifonía. Desde mediados del siglo XVII, la música se centró principalmente en la Catedral de Santiago, en la de Concepción y en otros templos importantes del país, que contaban con coros e instrumentistas. El repertorio provenía de la Catedral de Lima y se componía de obras de compositores europeos, junto con otras, escritas por maestros de capilla de Latinoamérica. A estas se agregaban las compuestas por los maestros locales.

Fuente: Revista Musical Chilena

Seguir leyendo...

En lo alto de un cerro de Valparaíso conversamos con Juan Hernández, director del cuarteto de guitarras Diapasón Porteño, sobre esta manifestación basada en la suma de las cuerdas más fundamentales de la canción chilena. Las influencias, hitos y exponentes de una tradición de la música popular criolla que brilló en radios y escenarios, conformando una escena indisolublemente ligada a la extinguida bohemia nocturna y sus emblemáticos locales.

En lo alto de un cerro de Valparaíso conversamos con Juan Hernández, director del cuarteto de guitarras Diapasón Porteño, sobre esta manifestación basada en la suma de las cuerdas más fundamentales de la canción chilena. Las influencias, hitos y exponentes de una tradición de la música popular criolla que brilló en radios y escenarios, conformando una escena indisolublemente ligada a la extinguida bohemia nocturna y sus emblemáticos locales.